東京,尋訪夜楓,還沒有熟透的綠

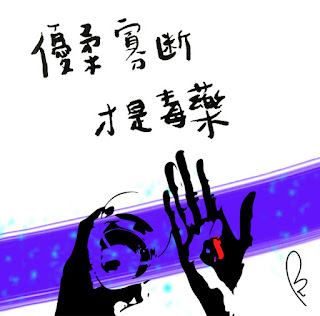

十一月下旬,楓葉還沒有紅,排在六義園外的人長長的人群, 男人和他的朋友走在前面,他們說的話,你終於大致懂了,但那還是不能阻擋你的害怕, 害怕開口後男人的熾熱的責備, 你很難活到他的標準以上。 你們中間可能有一個小小的透明的隔牆,就像這陣子,你們分開睡, 你總是哀聲央求他回來跟你一起睡,卻也貪戀著,自己一個人的房間, 兩個禮拜分房睡的日子,他忙,你也忙,你又感冒,吵得他睡不著,他說都是你不好, 你說那你去別的地方睡。 在六義園 ,日式庭園,大批人潮,過個小橋,都要在原地等待五分鐘。 每個樹的前面都置放了燈,從下而上為樹葉點燈, 這樣樹葉能夠休息嗎? 燈光的照下,綠不是綠,紅不是紅,人們卻拿起相機,不停拍照, 我總是在風景外的,人潮外的,一抹聲音。 然後突然,男人的朋友轉過頭來問:诶?你們在一起多長時間了? 男人說,兩三年。 你說,邁入第五年! 你問男人為什麼是兩三年?他說是密度。 當天晚上,在妳睡著後,男人把棉被都搬回來,睡在你的旁邊,一點噴嚏一點聲響都不行,此後睡著,你又要小心守著規矩, 也許分房睡是我們比較適合的距離? 朋友說,今年秋天冷得晚,你們還未看到楓紅 你們睡在彼此的旁邊,用還未熟透的綠,點綴彼此的夢。